为何“昂贵”的以太坊将主导机构级DeFi?

一、摘要

- 在进行大额资金操作时,机构普遍选择以太坊,尽管其交易成本较高,但其公认的安全性使其成为首选。

- 以太坊的技术架构受到全球主要金融机构的青睐,因其能与传统金融系统顺畅对接,并具备符合监管要求的合规性。

- 高昂的交易费用在机构眼中并非负担,反而是保障交易完整性和抗风险能力的重要机制。

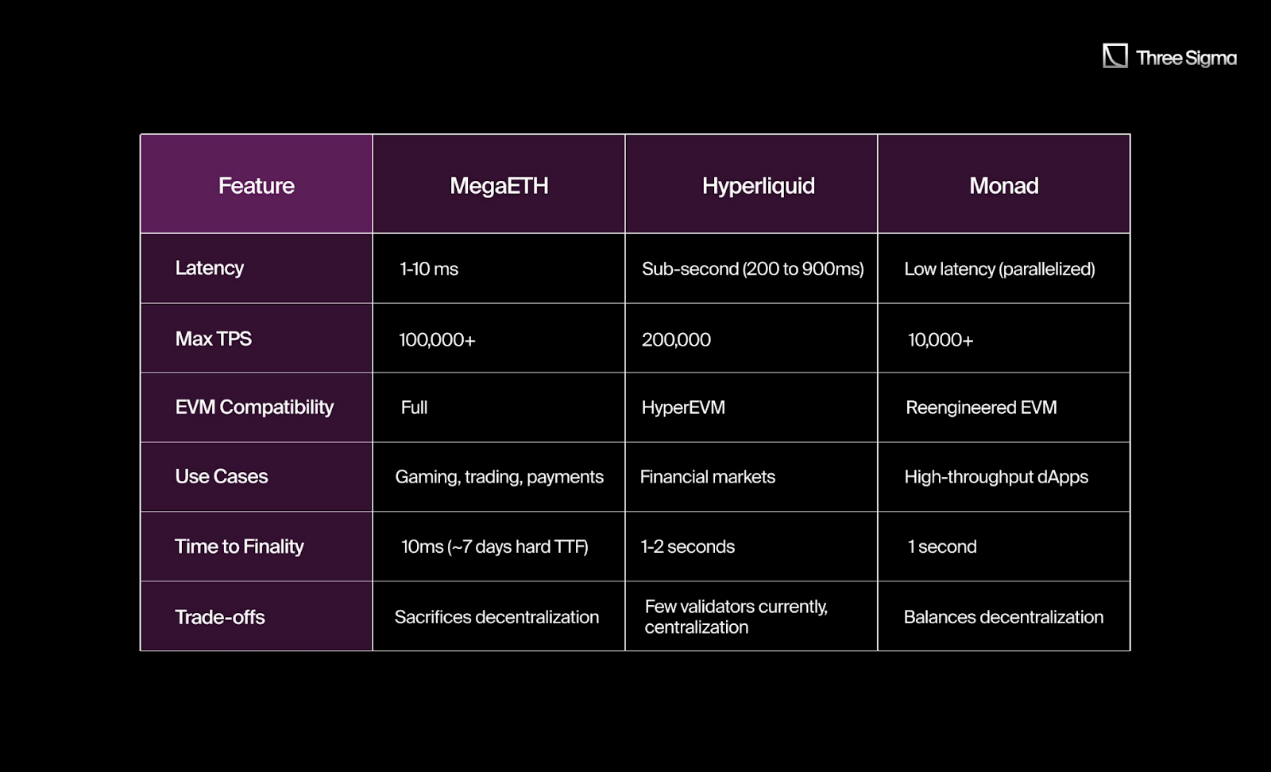

尽管以太坊生态已集成超100个Layer-2解决方案,外界仍常批评其主网费用昂贵、速度较慢。然而,若你询问任何一家即将清算5亿美元利率互换合约的金融机构,它们几乎都会选择以太坊作为底层网络。这一选择揭示了未来机构级去中心化金融(DeFi)的真实图景。

机构用户的优先考量与散户截然不同。普通用户可能因高昂Gas费转向成本更低的公链,但当涉及数亿资金转移时,机构更愿意支付额外成本以确保万无一失。为高安全性的基础设施支付溢价,本就是成熟市场的常态。以太坊所谓的“短板”,实则是吸引专业资本的核心优势。

二、两个市场的故事

从行为模式来看,散户与机构的需求存在本质差异。设想你用50美元买入一个Meme代币,却要支付10美元手续费,显然难以接受。但当一笔5亿美元的衍生品合约需要清算时,多花10美元来锁定交易确定性,换来系统稳定和法律可追溯性,这笔投入几乎可以忽略不计。

这种逻辑在传统金融中早已存在。纽约证券交易所(NYSE)的交易费用远高于粉单市场(Pink Sheets),但机构依然首选前者;SWIFT系统不仅缓慢且费用高昂,仍是跨境结算的主流通道。原因在于——信任、合规与可审计性。区块链世界也将遵循同样的规律。

对机构而言,最可怕的不是高费用,而是资产因网络故障或共识崩溃而被冻结。因此,他们更倾向依赖像以太坊这样经过长期验证的网络,而不是追求极致性能但未经考验的新链。如果你只记住一点:传统金融永远为可靠基础设施买单。

三、为监管做好准备

机构投资者真正需要的,是一个经得起压力测试、具备广泛认可度、并能融入现有合规框架的底层公链。以太坊之所以脱颖而出,正是因为它在设计之初就考虑到了与现实世界的衔接能力。

一个显著信号是,越来越多主流银行正在以太坊上部署金融产品和服务。它们不仅认可其去中心化特性,还受益于庞大且持续增长的开发者生态。这种协同效应正在形成正向循环:越多机构加入,网络价值越高;网络越稳固,吸引更多机构入驻。

四、一项特性,而非缺陷

我们应重新定义对以太坊高手续费的认知——这不是系统缺陷,而是一种市场分层的自然体现。某些区块链专为高频小额交易优化,适合大众用户;而机构则需要一个能承载巨额资金流转、具备高度确定性的结算层,他们也愿意为此付费。

机构投资者不再紧盯日活地址或交易笔数这类表面指标,而是深入考察:哪些网络被持牌机构用作基础设施?哪些平台正在成为合规资产结算的实际标准?

因此,当下次有人宣称“以太坊已经过时”时,不妨反问:那你愿意用哪条链来处理5亿美元的金融合约?答案不言自明。关于以太坊衰落的论调被严重夸大,而那些默默投资于这一“平凡”基础设施的机构,恰恰将在DeFi迈向主流的进程中,掌握真正的主导权与收益。

以上就是为何“昂贵”的以太坊将主导机构级DeFi?的详细内容